racconto La tredicesima fatica di Ercole in antologia “Le migliori storie del 2010”, Ed. Murena Letteraria, 2010 (leggi qui)

Osservatorio e laboratorio di tecnologia didattica dal 2001

racconto La tredicesima fatica di Ercole in antologia “Le migliori storie del 2010”, Ed. Murena Letteraria, 2010 (leggi qui)

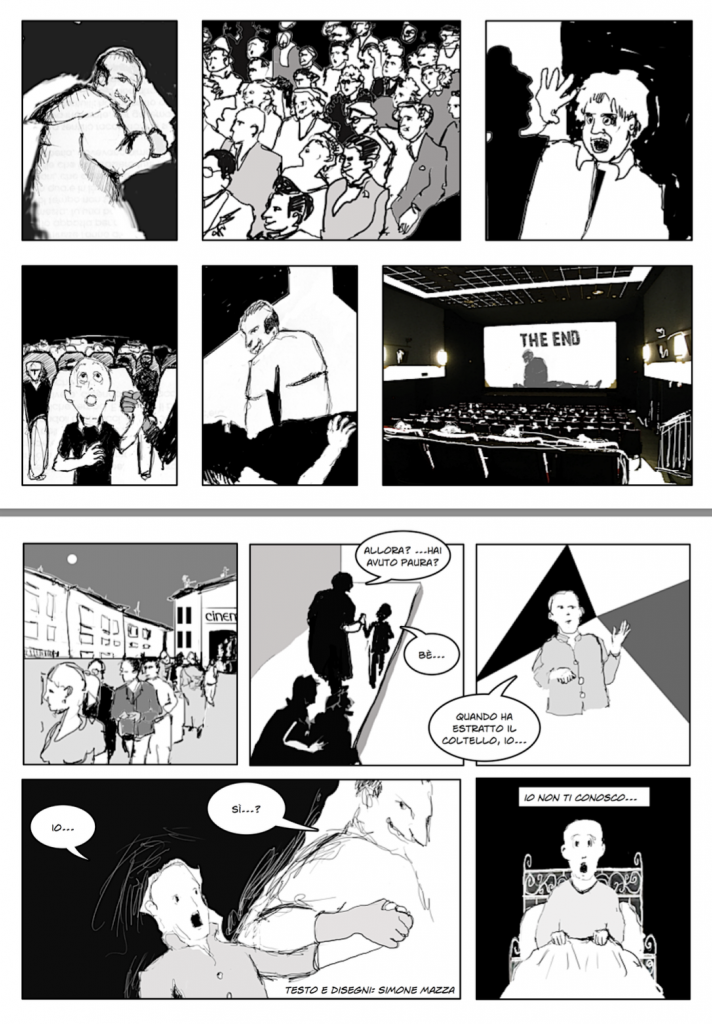

(Segnalazione) Fumetto “Io non ti conosco” per concorso “Locchionero 2008”

racconto L’avventura in antologia “Il viaggio e l’avventura”, Edizioni centocinquantalibri, 2008

Fumetto “La Cosa Importante” su STORIA n.4/2007, Aqui Terme, 2007

Fumetto scritto e disegnato da Simone Mazza sull’evento dell’eccidio di Cefalonia.

(Diploma di merito) racconto La cosa importante per concorso Premio Nazionale di narrativa “Albero Andronico 2011”

eBook (solo per iBooks) “La Cosa importante” + “Io non ti conosco” (a fumetti)

La camera maledetta – novelle psycho-noir, Fara Editore, 2006 (anteprima qui)

Guarda caso, il libro è scritto da un maestro per la sua classe di scuola elementare.

Guarda caso, i protagonisti sono i ragazzi stessi e non c’è dubbio che essi abbiamo avuto un ruolo decisivo nella elaborazione della storia.

Guarda caso, i ragazzi di questa classe sono stati educati in un contesto di libertà, disinvoltura e parità assoluta nei rapporti intergenerazionali.

Come dichiarato dallo stesso autore, si tratta di una storia che ha il solo scopo di divertire chi la legge e la ascolta, non ci sono intenti didascalici, frasi complicate o retoriche, caratteri complessi, nessun ideale alto, a parte la sopravvivenza.

Una classe decide di vivere una grande avventura, affitta un dirigibile e sale oltre le nuvole: una bella fortuna, perché quel giorno c’è una nuvola verde tossica che stermina buona parte dell’umanità, trasformandola in pietra.

Ridiscesi sulla terra, il gruppo deve affrontare le conseguenze dell’evento: difendersi da gruppi di animali che diventano potenziali predatori del loro gruppo, procurarsi cibo, vincere la noia e combattere contro gruppi stranamente sopravvissuti e sempre piuttosto ostili.

Ne deriva un surreale tutti contro tutti dove le trovate non sono necessariamente legate da un filo conduttore.

La storia finisce con un duello in stile spaghetti western tra la classe e un gruppo di balordi. Resta in piedi, unico sopravvissuto e del tutto soddisfatto, solo il maestro.

Il tono è sempre leggero e scanzonato, le stragi e i momenti più splatter sono innaffiati da abbondante humor inglese; e così esagerati da risultare caricaturali.

Non mancano accenni alla società del tempo o alla politica ma ogni tema troppo adulto è ridotto d’importanza.

D’altronde, nulla è vero, perché fin dall’inizio i capitoli sono inframezzati da sequenze in cui i ragazzi commentano il capitolo precedente, in un gioco redazionale meta-narrativo, che diventa anche uno spazio didattico e relazionale.

Nell’Appendice, l’autore sottolinea che la disinvoltura con cui si narrano eventi dolorosi e massacri va incontro al gusto dei bambini ed è esattamente ciò che meglio li vaccina contro la violenza: nessun studente di Summerhill potrebbe diventare un violento o il seguace di un feroce dittatore; al contrario egli può documentare come i protagonisti della storia siano divenuti rispettabili professionisti e pacifici padri/madri di famiglia, appassionati e amorevoli.

Viceversa, afferma provocatoriamente, sono la rigida morale e la censura sistematica dei college tradizionali ad avere partorito i sadici protagonisti de Il signore delle mosche!

Tutto ciò potrebbe apparire abbastanza sconcertante, pensando che il libro è stato scritto nel 1932.

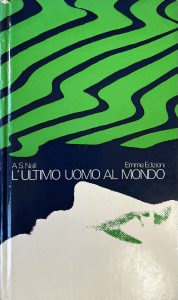

Tema minimal, idea del tutto pretestuosa, trama abbastanza assente, L’ultimo uomo al mondo manca di tutti gli ingredienti che sono alla base di quello che chiamiamo tradizionalmente “romanzo”; ne nasce una somma di avventure molto fantasiose, ma slegate tra loro, e senza alcuna direzione: tutto ciò è un po’ stancante e in definitiva il libro non regge la prova del tempo. Ma con qualche ritocco potrebbe diventare la sceneggiatura di una serie tv interessante.

Esempi di sequenza che esprimono lo “stile” del libro:

“La tempesta arrivò e la nave rullava e beccheggiava scricchiolando pericolosamente; i poveri cavalli imbarcati erano terrorizzati e soffrivano il mal di mare. Tutti stavano malissimo, ma, nausea o non nausea, le caldaie dovevano essere tenute in funzione. “Dovremmo virare”, disse Bunny. “Virare per dove?”, chiese Betty. “Non lo so.” disse Bunny “ma in una tempesta si vira sempre.”

“Sono morti.”

“Anche Michael?”

“Tutti morti.”

“Terribile, mi doveva dieci biglie e un chewing-gum”.

L’arte autoreferenziale è rischiosa e ogni tanto la storia cade nella trappola.

Ma è fantastico immaginarsi Neill che la legge di fronte ai suoi bambini e credere come questi si siano appassionati (dopotutto anche noi amavamo la “storia” senza ricordarla, perché emanava semplicemente la magia di un rapporto).

In questo, il Neil romanziere è coerente con il saggista, più rigoroso ma altrettanto utopista.

A.S. Neil, L’ultimo uomo al mondo, Emme Ed., 1970

(or. The Last Man Alive, 1932)

Le tecnologie informatiche hanno diverse vie evolutive in base a quelle che si suppongono essere le esigenze del mercato e i campi più “urgenti” di applicazione. Partendo da questi ultimi, le tecnologie rivolte alla sostenibilità ambientale e alla salute o alla alimentazione paiono essere quelle più sotto osservazioni da parte di industria, governi e società civile. Leggi tutto “Evoluzione ed innovazione”

La prima condizione del funzionamento di una qualsiasi didattica è che faccia riferimento alla realtà. Ogni piano dell’offerta formativa, tanto per fare un esempio, presenta i dati di contesto, prima ancora di formulare una lista di progetti.

E i contesti sono certamente diversi, tali per cui è certamente giustificato un approccio della didattica variegato ed eterogeneo; ma chi sono i bambini e i ragazzi che oggi vanno a scuola? Ci sono indagini statistiche che riportano un quadro sociologico attendibile? Per venire nel “mio”, in questo quadro, che ruolo giocano le tecnologie. La domanda può apparire sofistica, ma la verità è che le TIC, prima ancora di essere uno strumento di cui il sistema può disporre per dare una “risposta” educativa ad una precisa esigenza, sono un “ambiente” nel quale tutti sono immersi e una “protesi” esistenziale e comunicativa delle nuove generazioni, sugli stili di apprendimento delle quali l’impatto potrebbe essere (e da tempo) nient’affatto trascurabile.

L’incremento dell’uso della tecnologia durante la scuola ai tempi della pandemia ha rilanciato il dibattito sterilissimo tra tecnofili e tecnofobi, il che avviene tutte le volte che assistiamo ad una accelerazione nel percorso abbastanza “obbligato” di implementazione delle TIC. Un esempio di tematica “accelerante” era stata la LIM, che a sua volta ha una storia oscillante nel trust-rank didattico: oggi “risorge” col bando sui monitor interattivi.

Il sostanziale fallimento della DAD (che oggi viene riproposta come ripiego estremo per il risalire dei contagi variante omicron) ha infatti rintuzzato la polemica contro la tecnologia; poiché in ambito educativo non tutto è sostituibile dalla macchina, l’aspetto positivo della polemica è che forse si potrebbe capire “fin dove” le TIC possono arrivare. Anche noi sosteniamo che le TIC sono quasi inutili, laddove replicano protocolli desueti, poiché il loro scopo sarebbe proprio quello di superarli e modificarli. Il rischio è quindi quello di dimenticare di affrontare il vero problema e cioè una seria riforma della didattica. Dobbiamo finalmente chiederci quali sono le condizioni del funzionamento delle TIC nell’apprendimento.